扬之:缺席九三阅兵的欧洲,已失去国际格局中“另一极”的地位

【文/观察者网专栏作者 扬之】

中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动前夕,有一则消息出现在世界一些大媒体的报道中:日本政府通过外交渠道呼吁欧洲及亚洲各国“审慎应对”,不要出席北京组织的这场大型活动。

究竟是什么让东京破防了呢?归纳起来,无外乎有以下三个原因:

首先,十年前天安门城楼上的那一幕给日本带来的刺激至今未消:朴槿惠作为受邀的主要外国领导人与普京并列站在中国国家领导人身旁,让东京如芒刺在背。如今,李在明当选韩国总统后,有意推动中韩关系正常化;中印关系一段时间以来也有明显的缓和趋势。这些趋势让日本首相石破茂“寝食难安”了。

其次,与10年前相比,中国又有了长足的进步,影响力今非昔比。作为东亚最重要的两个国家,中日若不能携手,其对外辐射力只能是此消彼长。东京很担心中国的地位在“九三”后会得到进一步的加强。

最后,日方认为这次纪念活动“过度聚焦历史、反日色彩浓厚、旨在扩大中国式历史叙事在国际上的影响”。显然,日本意欲尽快翻篇那段侵略历史,但又不想通过真诚的忏悔,而是利用西方遏制中国影响力的“战略共识”来回避和推卸罪责。

展开全文

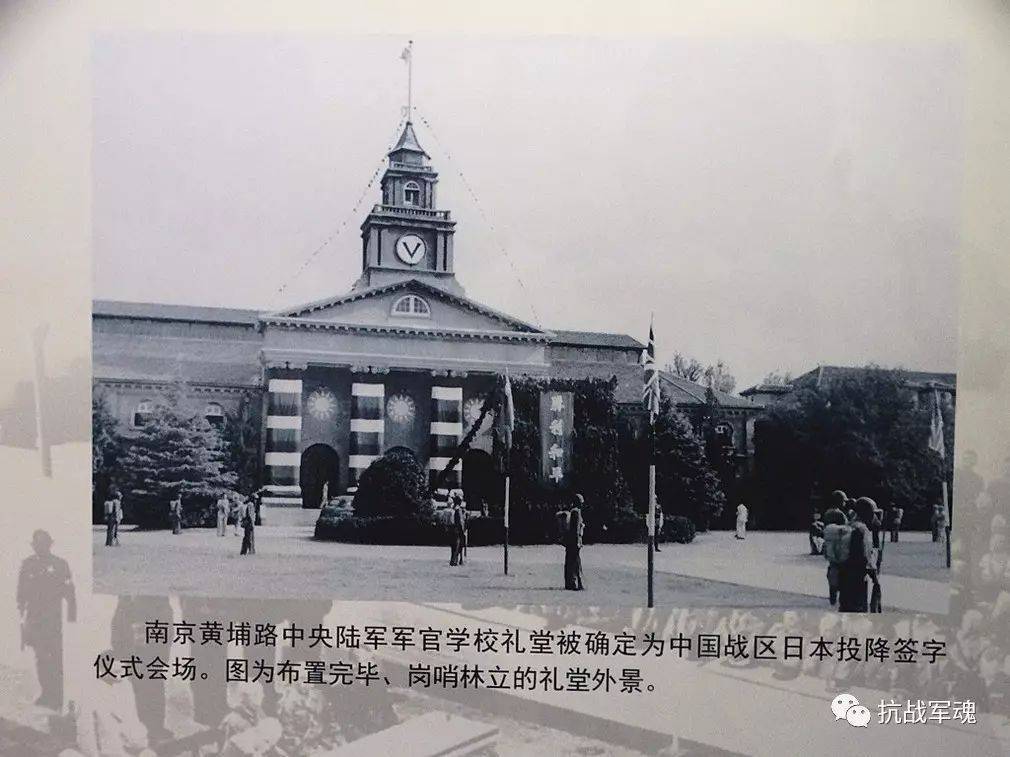

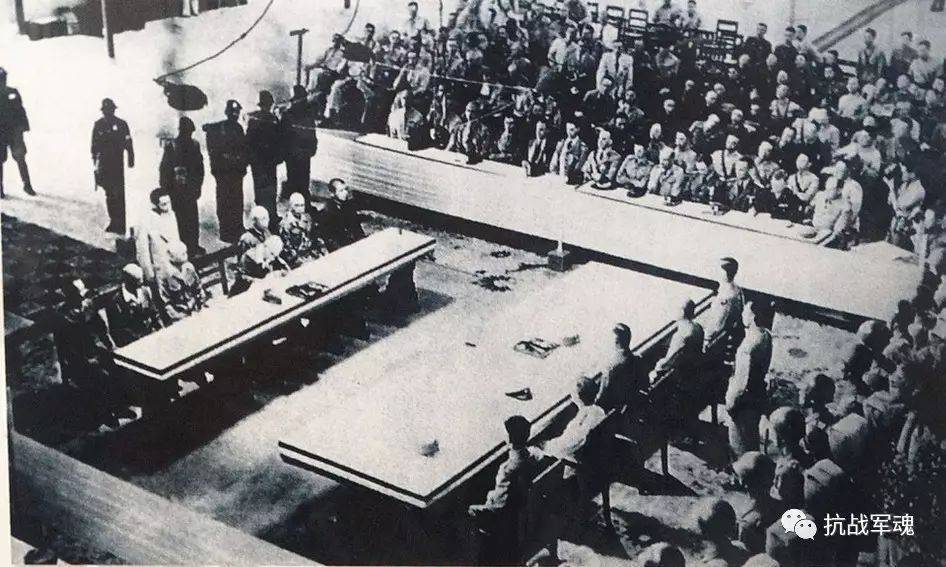

1945年9月9日上午,中国战区受降仪式在南京中央军校大礼堂举行。

80年前在美国“密苏里号”军舰上签署的《降伏文书》,不仅在国际法上终结了日本军国主义的疯狂时代,也让日本 —— 不管其是否愿意,也不管中国及其他亚洲国家是否举行纪念抗战胜利活动 —— 从此必须长期背负这份历史罪责。

可惜,二战结束后,人们迎来的并非是渴望已久的真正和平,而是基于核威慑和力量均势的“喘息期”。意识形态的格格不入和地缘政治的你争我夺,让这个世界在各国竞相发展的同时,变得危机四伏,时而还剑拔弩张。

对自视为“解放者”的美国而言,处在冷战前沿的日本“只要臣服于我一家”就可以了。至于军国主义之前对邻国犯下的战争罪行,在东京审判后就可以画上句号了。

因此,战后日本之所以一直能在回避罪责的“灰色地带”游走,很大程度上与国际政治的变化以及日本成为美国“马前卒”的大背景有关。而日本对侵略历史的反思不足,反过来又成为中韩等亚洲国家至今无法与之真正实现历史和解的根本原因。

当年在日本投降签字仪式上,盟军方面除美国之外,还有中华民国、英国、苏联、澳大利亚、加拿大、法兰西、荷兰、新西兰等方面的代表。可之后不久,昔日的盟国即分化为东西两大阵营。

日本就是在这样的历史夹缝(或机遇)中找到了一条“逃生”和“复生”之路。

今天,作为战后秩序的重要组成部分,联合国虽然依然在发挥着作用,但越来越面临来自主要大国的漠视和挑战;回顾战后历史,似乎只实现了“避免再次爆发世界大战”这个目标,而历史修正主义却正在回潮,否定二战成果的政治势力业已抬头。

从这个意义上说,中国举办纪念抗日战争和反法西斯战争胜利的活动,最重要的意义就在于铭记历史,莫忘用千百万条生命换来的和平,警惕某些国家极端势力的卷土重来。

两个战场,两种叙事

或许,日本在2015年北京阅兵式前也有过类似的操作,只不过当时未被媒体曝光。这次,消息传出后扑腾出一点小浪花,旋即就化为泡沫,可见新闻效应并不大。

因此,欧美国家缺席北京大阅兵,应该不是日本劝阻的结果,而是不同记忆文化、历史认知和地缘政治考量的综合结果。

具体体现在以下几个方面:

1.第二次世界大战虽然是“同盟国”和“轴心国”之间在全球的对阵,但主战场却分为欧洲和太平洋两大战区。在参战各方中,进行跨区作战的实际上只有苏英美三国,其他国家主要都在各自的战区内相互厮杀。

2.盟军在这两大战场上的作战对象和获胜时间不同:在欧洲主要针对纳粹德国,获胜的时间以1945年5月8日德国投降为准(其实德国投降了两次,后面会提及);在亚太地区主要打击日本军国主义,1945年9月2日日本签署投降书为“胜利日”。

3.热战结束不久,世界又陷入长达差不多半个世纪的政治割裂和冷战状态中。在此期间,东西方形成了各自不同的叙事和认知。

这三个主要因素叠加在一起,导致欧亚和东西方对二战的记忆和纪念基本处于“各唱各的戏”的局面。

法国的诺曼底登陆“D-Day”纪念日(6月6日)、英国的“欧战胜利日”(VE-Day)、波兰的“战争爆发日”(9月1日)、荷兰的“解放日”(5月5日)等活动,传统上一般都邀请欧美领导人。为了体现战后的和解以及新联盟(北约、欧盟)的团结,战败国德国的首脑也在受邀之列。

苏联“卫国战争胜利”纪念活动由于冷战的原因而与欧美国家绝缘,受邀领导人基本都来自苏东集团和亚非拉发展中国家。苏联解体后,俄罗斯与欧美的关系出现“回暖”。这个新局面也体现在二战胜利纪念活动中:1995年、2005年和2010年的“周年日”,莫斯科红场盛况空前,东西方领导人欢聚一堂,在场的欧美领导人尤为显眼,如美国总统克林顿和小布什、法国总统希拉克和萨科齐、英国首相梅杰和卡梅伦、德国总理科尔、施罗德和默克尔等。2014年“乌克兰危机”爆发后,莫斯科庆典又回到冷战时期的状态。

2015年5月10日,时任德国总理的默克尔到访莫斯科,向克拉姆林宫附近的无名英雄纪念碑敬献花圈;但默克尔并未出席5月9日的红场阅兵仪式。EPA

中华人民共和国虽然从1951年开始就将9月3日定为“纪念抗战胜利纪念日”,但真正举办大型活动始于2015年的“70周年阅兵式”。基于欧亚在这类活动中“互不串门”的传统以及“新冷战”局面已显雏形的大背景,那年登上天安门城楼的30位元首级领导人中的欧洲代表不多,实属正常;日本在战争罪行问题上未与亚洲邻国达成和解,自然不会到场,因而,朴槿惠作为西方亚洲阵营中的一员前来参加北京阅兵式,更显意义非凡。

由此可见,欧亚的二战胜利庆典,传统上一直是“各唱各的戏”,唯一例外是前面提到的那三次莫斯科纪念活动。另一个重要因素是西方历史教育中的“欧美中心主义”,民众们的视野局限性很大,谈及二战时只关注欧洲战场 —— 这点我们从德国教科书中“亚洲部分”的严重缺失就可以看出。当然,地缘政治上的亲疏无疑也是欧美缺席的另一个原因。

宾客名单展示的也是地缘版图

可以看出,前来参加北京纪念活动的国家分布五大洲,已具有相当的代表性,基本盘稳定,新的国际地缘政治版图已显雏形。

欧美国家大多缺席很正常,如果不缺席才匪夷所思。只是,缺席的理由颇有意思:它们认为中方的活动 “政治含义太浓,象征意义过强,和解精神太薄” —— 说白了,就是不愿意被“政治工具化”,不愿来给你“做嫁衣”。

其实,任何国家举办的仪式和活动都具有一定的政治含义和象征意义。

评论